GameFi情報局 | NFTゲーム紹介: 元素騎士オンライン徹底解説!無料プレイで稼ぐ?NFT活用で経済圏を体験しよう!始め方から攻略法まで。#元素騎士オンライン #GameFi #ブロックチェーンゲーム

🎧 音声で聴く

時間がない方は、こちらの音声でポイントをチェックしてみてください。

📝 テキストで読む

じっくり読みたい方は、以下のテキスト解説をご覧ください。

プロジェクト概要(Basic Info)

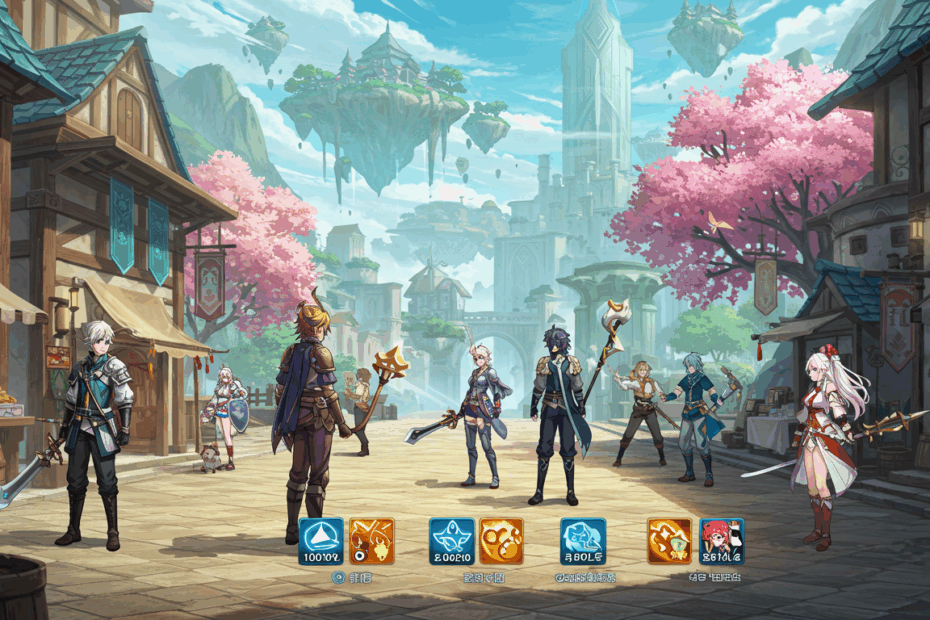

こんにちは、Jonです。GameFi(ゲームとファイナンスを組み合わせたブロックチェーンゲーム)の世界に詳しいブロガーとして、今日は人気のプロジェクト「元素騎士オンライン」をご紹介します。このゲームは、昔からあるMMORPG(大規模多人数同時参加型オンラインRPG)の要素をブロックチェーン技術でアップデートしたもので、プレイしながら報酬を得られるのが大きな魅力です。まずは基本情報を整理してみましょう。

元素騎士オンラインは、元々「エレメンタルナイツ」というタイトルで800万ダウンロードを超える人気を博したゲームのブロックチェーン版です。過去には台湾でGame of the Year金賞を受賞するなど、根強いファンベースがあります。現在はMetap Inc.が運営し、メタバース(仮想世界)とGameFiを融合させた形で進化を続けています。2022年に正式リリースされて以降、さまざまなアップデートを繰り返し、2024年を通じてパートナーシップやコラボレーションを発表しています。例えば、2025年に入ってからも新しいウォレットのリリースなど、活発な動きが見られます。

このプロジェクトのポイントは、無料で始められる点。初心者の方でも気軽にダウンロードしてプレイ可能で、ゲーム内でNFT(唯一性を持つデジタル資産)やトークンを活用して経済活動を楽しめます。公式発表によると、2024年を締めくくる形で革新的なコラボとアップデートが行われ、今後も成長が期待されています。

ジャンルとゲームプレイスタイル(Game Genre & Play Style)

元素騎士オンラインのジャンルは、ブロックチェーンMMORPGです。つまり、ブロックチェーン技術を基盤にした大規模オンラインRPGで、世界中のプレイヤーと一緒に冒険できるのが特徴です。ここが面白いポイントですが、従来のゲームのようにストーリーを進めたり、モンスターを倒したりするだけでなく、プレイを通じて実際の報酬(仮想通貨など)を稼げるよう設計されています。

ゲームプレイスタイルは、ファンタジー世界を舞台にしたアドベンチャー型。キャラクターを作成し、クエストをクリアしたり、他のプレイヤーと協力してボスを倒したりします。過去のバージョンではアルファテストが行われ、課題を改善しながら現在の形になりました。現在は、メタバース内で仮想の土地やアイテムを所有可能で、ドン・キホーテのような実店舗とのコラボも話題です。例えば、ゲーム内にドンペンが登場するイベントがあり、仮想と現実の融合を楽しめます。

- 無料プレイ可能: 課金なしで基本的な冒険を楽しめ、稼ぐ要素はオプション。

- 協力プレイ重視: 友達とパーティーを組んで遊べるので、ソーシャルな楽しみ方が魅力。

- 稼ぐ仕組み(Play to Earn): ゲーム内で得たアイテムをNFTとして売買可能。

初心者の方は、まずチュートリアルから始めてみてください。操作はスマホやPCで直感的です。

トークンとエコノミー設計(Tokenomics)

次に、トークンとエコノミー設計について解説します。GameFiの醍醐味はここにあり、ゲーム内の経済が現実の価値と連動する点です。元素騎士オンラインでは、主にMVトークンとRONDトークンが使われています。MVはゲームの基軸通貨のようなもので、RONDはステーキング(トークンを預けて報酬を得る仕組み)などに活用可能です。

過去にはローンチプール(新規トークンの配布イベント)で注目を集め、上場時には多くのユーザーが参加しました。現在、トークンエコノミーはPlay to ECO(Play to EarnやUGC to Earn、ユーザー生成コンテンツで稼ぐ)として進化しており、2024年にArbitrum OrbitベースのMVチェーンへの移行を発表。ガス代(取引手数料)を抑えた設計で、ユーザー体験を向上させています。

エコノミー設計のポイントは、循環性。ゲーム内で稼いだトークンを再投資したり、NFTを取引したりして経済圏を回す仕組みです。例えば、RONDのステーキングは2024年1月頃から開始予定だったものが、現在も継続的に利用可能です。ただし、価値は市場変動するので注意が必要です。

- MVトークン: ゲーム内購入や報酬に使用。

- RONDトークン: ステーキングで追加報酬ゲット。

- 経済循環: アイテム売買でプレイヤー間のお金が回る。

技術とシステム(Tech & Mechanics)

技術面では、ブロックチェーンを活用したセキュアなシステムが魅力です。元素騎士オンラインはPolygon(高速で低コストのブロックチェーン)やArbitrumを基盤にし、2024年にMVチェーンへの進化を発表しました。これにより、ガス代無料のMV Wallet(専用のWeb3ウォレット)が2025年にリリースされ、従来のMetaMaskのようなツールより簡単に取引可能になりました。

ゲームのメカニクスは、NFTをゲーム内で使用できる点が革新的。過去のテストでは課題が見つかりましたが、現在はロードマップを更新し、企業IPとの提携を進めています。例えば、彦根城やドン・キホーテとのコラボで、メタバースの仮想現実融合を実現。システム的には、タワーイベントのローテーションなど、ユーザー体験を考慮したアップデートが続いています。

技術のポイントはユーザー主権型。プレイヤーがアイテムを真正に所有し、売買できるので、ゲームを辞めても資産が残ります。今後はさらにスケーラブル(拡張可能)なシステムを目指しているようです。

チームと開発の信頼性(Team & Credibility)

チームの信頼性は、プロジェクトを選ぶ上で大事なポイントです。元素騎士オンラインの開発元はMetap Inc.で、代表はMaxi Kuan氏。過去にエレメンタルナイツの成功実績があり、800万ダウンロードの経験を活かしています。Cointelegraphなどのメディアで取り上げられ、2022年のロードマップ更新ではSoulZとの提携を発表するなど、信頼できるパートナーシップを築いています。

現在も公式発表が活発で、2025年のMV Walletリリースのように、ユーザー体験向上のための開発を継続。信頼できるソース(CoinPostやCointelegraph)で報じられる情報から、運営の透明性が高いと感じます。チームは台北拠点ですが、日本市場にも注力しており、ドン・キホーテコラボなど国内向けの取り組みが見られます。

コミュニティの反応(Community & Trends from X)

X(旧Twitter)での反応を見てみましょう。元素騎士オンラインは、コミュニティが活発で、ギブアウェイ(トークン配布イベント)やコラボ情報が頻繁にポストされています。過去には調査レポートの共有や上場時の盛り上がりが見られ、現在も2025年8月頃のポストで、タワーイベントの変更に対する運営の対応が好評です。

ユーザーからは「無料で始めやすい」「コラボが楽しい」といったポジティブな声が多く、RONDステーキングの話題もトレンド。ドン・キホーテの公式アカウントがコラボをポストするなど、公式・ユーザー双方の盛り上がりが見られます。ただし、価値変動の議論もあり、コミュニティは現実的な視点を持っています。今後もXで最新情報をチェックするのがおすすめです。

ユースケースと今後の展望(Use Cases & Outlook)

ユースケースとしては、日常のエンタメとして遊べるだけでなく、NFT取引で収入源になる点。過去のコラボのように、仮想イベントで現実の商品と連動する事例が増えています。現在はメタバースプラットフォームとして、観光地との融合が進み、例えば彦根城の仮想体験が可能。

今後の展望は明るく、2024年のアップデートを基に、2025年以降のグローバル展開が期待されます。ロードマップでは企業提携の拡大を予定しており、GameFiの新しいスタンダードになる可能性があります。ただし、市場の変動を考慮して、長期的な視点で楽しむのが良いでしょう。

初心者向けQ&A(FAQ)

Q1: 元素騎士オンラインはどうやって始めるの?

A: 公式サイトからダウンロード。無料でアカウント作成可能です。まずはチュートリアルをクリアしましょう。

Q2: 稼げるの? リスクは?

A: Play to Earnで可能です。ただし、トークン価値は変動するので、遊び中心に。

Q3: NFTって何が必要?

A: ゲーム内で入手可能。ウォレット接続で取引できます。

関連リンク(Related Links)

- Cointelegraph: 元素騎士オンライン、2024年を締めくくる革新的コラボレーションとアップデートを発表

- Cointelegraph: 元素騎士オンライン、ガス代無料のブロックチェーンウォレット「MV Wallet」を発表

- CoinPost: 人気タイトル「元素騎士オンライン」、メタバース×GameFiとして再登場

筆者の考察と感じたこと

今回ご紹介したGameFiプロジェクト『元素騎士オンライン』は、ジャンルとしては「ブロックチェーンMMORPG」に分類されますが、ユーザー体験や設計思想には学ぶべき点が多くありました。

たとえ現在サービスが終了していたとしても、GameFiという分野の「成功と課題」の両面を理解するうえで貴重な事例だと感じます。

※本記事は情報提供を目的としたものであり、投資助言ではありません。最終的な判断は必ずご自身でお願いいたします(DYOR)。

この記事は、X(旧Twitter)および信頼できるGameFi関連メディアの最新情報をもとに、筆者がファクトチェックを行い独自に構成したものです。